12月の読書を振り返ると、月初に購入した『ゴーストフィクサーズ』3巻が印象に残りました。

この巻では、新キャラクターの登場によって物語がさらに深みを増し、現実と非現実が交錯する独特な世界観が一層際立っています。

本記事では、ほかに読了したほかの3冊も含め、それぞれの感想を綴りながら、12月に出会った書籍の魅力をご紹介します。

- 買った本

- 読んだ本

- 読みたい本

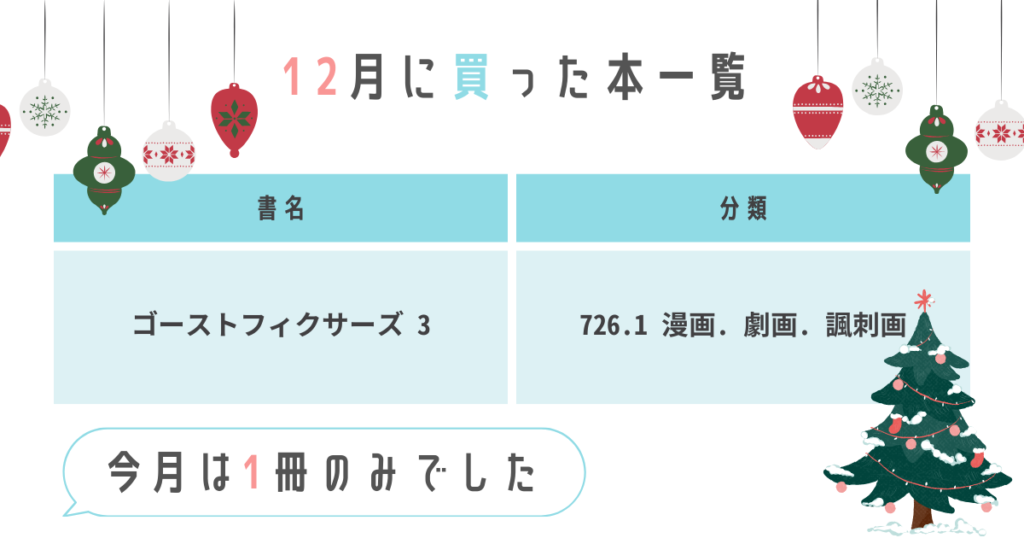

| 書名 | 分類 |

|---|---|

| ゴーストフィクサーズ 3巻 | 726.1 漫画. 劇画. 諷刺画 |

| 書名 | 分類 |

|---|---|

| ゴーストフィクサーズ 3巻 | 726.1 漫画. 劇画. 諷刺画 |

| まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書 | 816.5 論文 |

| 唯識とはなにか 唯識三十頌を読む (角川ソフィア文庫) | 181.4 縁起論. 十二因縁. 業. 輪廻 |

| 大切なのは練習や勉強だけじゃない! 絵が上手くなる5つの習慣 | 726.507 挿絵.イラストレーション技法 |

| 書名 | 分類 |

|---|---|

| サンキューピッチ 1 | 726.1 漫画. 劇画. 諷刺画 |

| 思考を哲学する | 100 哲学 |

12月に買った本と感想

12月に購入したのは、『ゴーストフィクサーズ』の3巻のみでした。

お金に余裕ができるまで(そんな日は来るのか?)書籍の購入を最低限にして、Kindle Unlimitedや図書館を活用していこうと思っています。

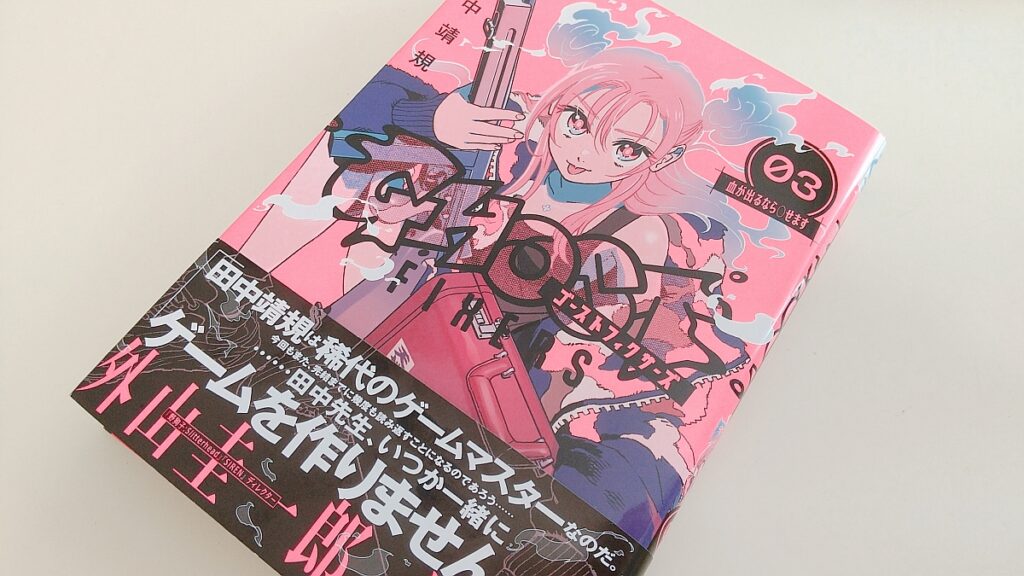

ゴーストフィクサーズ 3巻【読了】

- 著者: 田中靖規

- 出版社: 集英社

- 発売日: 2024年12月4日

- ISBN:978-4-08-884382-7

- #17 同じヤツ

- #18 二重思考

- #19 なんかダメなこと聞いたかな

- #20 校正官の掟

- #21 荊木兄妹

- #22 やるじゃんセンパイ!!

- #23 薬局へ行きましょう

- #24 血が出るなら〇せます

- #25 オレとしたことがっ!!!

- 吸血鬼の荊木兄妹が登場し、物語と世界観がさらに深化

- 兄の実生は後衛タイプ、妹の夏霖はひふみんLOVEな前衛的タイプ

- 「兵庫県西宮市」「漂着」というキーワードは『サマータイムレンダ』を示唆?

『ゴーストフィクサーズ』第3巻では、GHOSTと人間の狭間にいるキャラクターたちが登場し、物語はさらに濃密さを増しています。

本巻では、新たな校正官コンビ――2巻で名前だけが出ていた荊木兄妹が登場。

荊木兄妹は血液を改変するプライマリを持つ吸血鬼で、GHOSTに近い「亜人種」と呼ばれる存在です。

そのため国民への通知義務があり、個人情報も公になっています。人権が若干怪しくて闇を感じる。

兄の荊木実生は、GHOST【未確認飛行にうってつけの日】に存在を消されていた校正官。

ヘタレな言動が目立つものの、後方支援のオペレーターとしては超優秀です。

妹の荊木夏霖はひふみんに密かな(秘めてはいない)恋心を抱く女の子。

ひふみんと元コンビで、現コンビの最果にライバル心を抱いています。

兄とは打って変わってゴリゴリの前衛タイプで、血が出るなら〇せます。

物語と世界観、そしてコメディパートに新たな深みを与える荊木兄妹の登場が、『ゴーストフィクサーズ』の魅力を一層引き立てていると感じました。

GHOSTと漂着

GHOST【夜】を生み出した赤ちゃん、米野大福くん。

大福くんは、何らかのストレスによって現実改変能力に目覚めた結果、半ばGHOSTと化し、兵庫県西宮市の保育園から御厨ヶ丘ニュータウンに「漂着」しました。

兵庫県西宮市にある西宮神社は、全国にある恵比寿神社の総本社で、蛭子を祭神としています。

恵比寿とは漂着神を指す言葉で、葦船で流された日本神話の蛭子と習合されました(ほかの神と習合しているパターンもあり)。

「漂着」「ヒルコ」は、前作『サマータイムレンダ』を想起させるキーワードです。

これは『ゴーストフィクサーズ』が『サマータイムレンダ』と地続きの続編であることを示唆しているのでしょうか。

12月に読んだ本と感想

12月に読んだ本は、『ゴーストフィクサーズ』3巻と、以下の3冊の合計4冊でした。

師走に4冊読めたら上出来じゃないですか?(低い志)

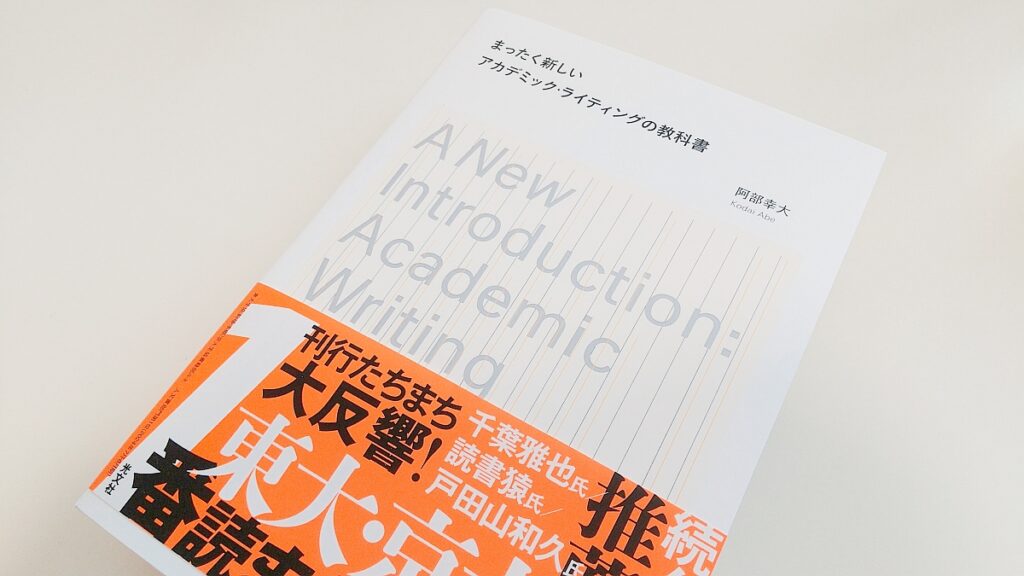

まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書

- 著者: 阿部幸大

- 出版社: 光文社

- 発売日: 2024年7月24日

- ISBN: 978-4-334-10380-4

【原理編】

- 第1章 アーギュメントをつくる

- コラム 査読について

- 第2章 アカデミックな価値をつくる

- 第3章 パラグラフをつくる

【実践編】

- 第4章 パラグラフを解析する

- 第5章 長いパラグラフをつくる

- 第6章 先行研究を引用する

- コラム 通読と書評について

- 第7章 イントロダクションにすべてを書く

- 第8章 結論する

【発展編】

- 第9章 研究と世界をつなぐ

- 第10章 研究と人生をつなぐ

【演習編】

あとがき

- 本書は人文学系の論文執筆を詳しく解説した指南書

- 「パラグラフ解析」は大塚英志氏の小説プロット作成法を想起させる

- ブログも小説のように組み立てればいいという気づきを得た

先月購入した『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』を読み終えました。

本書は、人文学における論文執筆の基礎知識と技術を網羅した新定番のアカデミック・ライティング指南書です。

著者の阿部幸大氏が、現在の大学教育では十分にカリキュラム化されていない人文系論文執筆の要件やトレーニング方法を詳細に解説。

期末レポートからトップジャーナルまで、独学で書くためのすべてをカバーしており、類書の追随を許さない内容となっています。

純粋に人文書として魅力的で、「論文ってこんなに面白いんだ!」と感激しました。

その興奮が冷めやらぬまま、ネットに転がっている論文をいくつか読んだところ、

「で、アーギュメントは?」「これオタクの『考察』となにが違うんだ」

と肩透かしを食らったことは内緒です。

『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』が面白すぎたのが悪い。

論文と小説の類似性

本書では、パラグラフをセンテンスに分解し、各センテンスがどのような機能を担っているのか言語化する「パラグラフ解析」が紹介されています。

この論文執筆における分析手法は、大塚英志氏の、情報カードを用いた小説のプロット作成法を思い起こさせました。

大塚氏の著作である『キャラクター小説の作り方』に書かれていたもので、1枚の情報カードに、通し番号・場面・時間・登場人物・プロット・伏線・読者に伝えるべき情報を記入していきます。

つまり、各場面がどのような機能を担っているのかを言語化する作業です。

民俗学者の柳田國男が、研究資料をまとめた紙をああでもないこうでもないと順序を入れ替え差し替えして論文を作成していた旨も、同書には書かれていたと記憶しています。

『キャラクター小説の作り方』がいま手元にない(実家)ので確認できないのがアレなのですが。

ブログ(というか、長文の妄想・解釈文)の構成に悩んでいましたが、「小説のように組み立てればいい」という気づきを得ました。

唯識とはなにか 唯識三十頌を読む (角川ソフィア文庫)|Kindle版

- 著者:多川 俊映

- 出版社:KADOKAWA/角川学芸出版

- 発売日:2015年6月20日

- ISBN:9784044089153

※紙書籍版の情報です

まえがき

唯識三十頌 (本文・書下し・現代語訳)

序章 はじめに

- 一 帰敬の頌

- 二 すべては唯識(提示)

- 第一章 心の構造とその展開

- 一 初能変 第八阿頼耶識─私たちを根底から支えるもの─アーカイブされる行動情報

- 阿頼耶識の対象

- 阿頼耶識の知るはたらき

- 阿頼耶識の性質

- とぎれのない心の基盤

- 二 第二能変 第七末那識─意識下の自己中心性─

- 末那識の対象

- 四つの煩悩

- 末那識の性質

- 末那識を束縛するもの

- 三 第三能変 第六意識と前五識─心の表面領域─

- 六識のはたらきと対象

- 六識の性質

- 六識の生起

- 広縁の意識

第二章 心のはたらき

- 心所リスト

- 心王と心所 遍行の心所

- 別境と善

- 煩悩・随煩悩と不定

- 心所も種子

第三章 すべては心の展開

- 一 あるのは唯識だけ(明示)

- 二 すべては心の展開(疑問に答える 1)

- 三 すべては心の展開(疑問に答える 2)

第四章 世界の在り方

- 一 遍計所執の世界─私たちの日常世界─

- 二 依他起の世界と円成実の世界─事実と真実─

- 三 三つの在り方を空の視点から見る

第五章 真実の世界へ

- 一 唯識学修の行程1─資糧位と加行位─

- 二 唯識学修の行程2─通達位と修習位─

- 三 唯識学修の行程3─究竟位─

終章 結びの頌

唯識三十頌 (読誦用)

- 奈良興福寺の元貫首、多川俊映氏による『唯識三十頌』の解説書

- 唯識とは「世界は心の働きによって認識され実体は存在しない」という思想体系

- 唯識思想は『ゴーストフィクサーズ』における世界認識と共通点がある

本書は、奈良興福寺の貫首であった多川俊映氏による『唯識三十頌』の解説書です。

『唯識三十頌』とは、大乗仏教の根幹を成す思想体系「唯識」を30の韻文で著したもので、西遊記の三蔵法師が天竺に取りに行ったありがたいお経のひとつでもあります。

唯識の大きな特徴としては「あるのはただ心だけ」という世界認識が挙げられます。

すなわち、我々が認識している世界は、深層意識下にある「阿頼耶識」に蓄積された行動情報の演算によって描画されたものであり、実体は存在しないのです。

この思想は『ゴーストフィクサーズ』の世界認識に通じるところがあると感じました。

『ゴーストフィクサーズ』第28話(4巻収録分)では「デフォルメされて各々の中にある世界こそが現実であり、客観視できる真実の世界というものはフィクションである」と語られています。

唯識思想の世界観は、『ゴーストフィクサーズ』の物語構造と響き合い、現実と認識の関係について考える際に、新たな気づきを与えてくれるかもしれません。

大切なのは練習や勉強だけじゃない! 絵が上手くなる5つの習慣

- 著者:焼まゆる

- 出版社:KADOKAWA

- 発売日:2022年9月29日

- ISBN:9784046060013

※紙書籍版の情報です

- 1章 絵を継続する習慣

- 2章 描き方を決める習慣

- 3章 目を肥やす習慣

- 4章 考えて描く習慣

- 5章 インプットとアウトプットのバランス習慣

- 6章 練習や勉強の危険性

- 巻末特別インタビュー 「神絵師に聞いてみた! あなたの絵が上手くなる習慣は?」

- この書籍はクリエイティブな視点の育成に重点を置いている

- 絵を描く際には「自分のやりたいこと」を明確にすることが重要

- 「何が上手いのか」「なぜそう描くのか」を考える

- アニメや漫画を意識的に鑑賞し、観察力を鍛えようと思った

本書はイラストレーターの焼まゆる氏が著した書籍で、単なる技術向上にとどまらず、クリエイティブな視点を養うことに重点を置いた一冊です。

特に印象に残ったのは、絵を描く際の「自分のやりたいこと」を明確にするという点。

「なんのために描くのか」

「どんな絵を描きたいのか」

という目標をしっかりと定めることが、上達への近道であることが説かれており、自分のスタイルや目指す方向性を決める大切さを再認識しました。

また、イラストレーターとしての思考法として、単に「どう描くか」だけではなく、「何が上手いのか」「なぜそう描くのか」というプロセスを考えることの重要性が強調されています。

言語化できるほどに自分の描き方や意図を整理することが、より良い作品を作るために必要だと感じました。

さらに、個人的に「目を肥やす習慣」が心に残りました。

これまでなんとなくアニメや漫画を楽しんでいましたが、これからは「どんな技術やアイデアが使われているのか」を意識して鑑賞することで、日々の観察力を鍛えていこうと考えています。

WEBライターもどきがなんでイラストの本読んでんだ

絵の練習してるんだよぉ!!

12月に「読みたい本リスト」に加わった本

| 書名 | 分類 |

|---|---|

| サンキューピッチ 1 | 726.1 漫画. 劇画. 諷刺画 |

| 思考を哲学する | 100 哲学 |

年末は忙しくて目移りしている余裕がなかったので、読みたい本リストもほとんど増えませんでした。

この記事を書いている時点で『サンキューピッチ』1巻は発売済みなのですが、まだ入手できていません。

近所のスーパーの書籍コーナー(市内唯一の書店は潰れた)になかったので、ネットで注文しました。

『ゴーストフィクサーズ』は毎巻入荷してくれてるのになあ……。

『思考を哲学する』は、X(旧Twitter)のタイムラインに流れてきた本です。

のっけからロジカルシンキングやクリティカルシンキングを否定してきて「そこにシビれる!あこがれるゥ!」となったのですが、該当ツイートが見当たらないぞ……?

夢でも見たんか?

まとめ

2024年12月は『ゴーストフィクサーズ』3巻をはじめ、論文執筆法や唯識思想、イラストの描き方など、多岐にわたるジャンルの書籍を読みました。

特に『ゴーストフィクサーズ』では、新たなキャラクターが登場し、物語がさらに深化。

また、『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』では、論文執筆における分析手法が、小説のプロット作成法と共通点があることを学び、ブログの構成にも活かせる可能性を感じました。

イラストに関する書籍では、絵を描く目的を明確にすることや、既存作品から学ぶことの重要性を再認識。

2025年は、これらの学びを活かして、自身の表現力を高めていきたいです。

読書を通して、さまざまな分野の知識に触れ、思考を深めることができました。

2025年も、興味のある分野の本をいろいろ読みたいと思います。

コメント