公開日:2025年3月11日

ジョージ・オーウェルの『1984』は、全体主義が支配するディストピア社会を描いた不朽の名作です。

主人公のウィンストンは、巨大な監視国家「オセアニア」のもとで真実を求めます。

しかし、その行動にはどこか違和感を覚える方もいるのではないでしょうか?

ごめん、私だけかもしれん。

彼の女性観や軽率な行動──ウィンストンに共感できない理由を掘り下げつつ、オブライエンやジュリアの謎(という名のこじつけ)についても考察していきます。

『1984』の世界をより深く理解したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

なお、私が読んだのは角川文庫版の『1984』です。

\30日間無料体験!/

はじめに|『1984』はどんな作品?

ジョージ・オーウェルの『1984』は、発表から半世紀以上が経った今でも、多くの読者に衝撃を与え続けている作品です。

本作の最大の特徴は、個人の自由が徹底的に奪われた全体主義社会のリアリティにあります。

政府のプロパガンダや監視体制が人々の思考にまで介入する恐ろしさは、単なるフィクションにとどまらず、現実世界にも通じる警鐘として響きます。

歴史改竄、情報操作、心理的支配といったテーマは、今日の社会を考える上でも示唆に富んでいるでしょう。

まずは、『1984』の基本的なあらすじや世界観について紹介していきます。

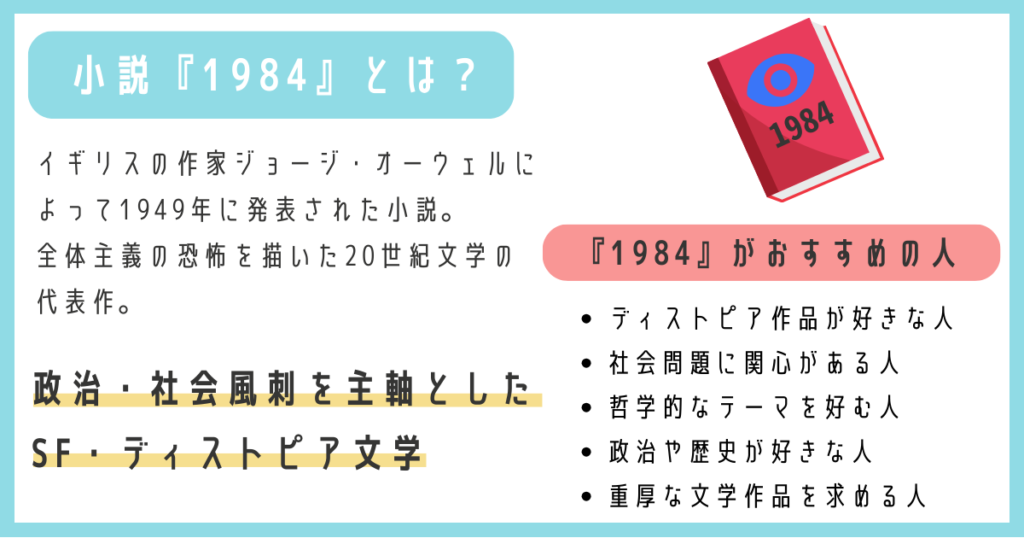

作品の概要

『1984』は、イギリスの作家ジョージ・オーウェルによって1949年に発表された小説で、全体主義の恐怖を描いた20世紀文学の代表作です。

オーウェルは、本作を通じて監視社会や情報統制といったテーマを鋭く批判し、社会に対する警鐘を鳴らしました。

ジャンルとしては、SF要素を含みつつも、政治・社会風刺を主軸としたディストピア文学に分類されます。

発表当時から高い評価を受け、現代に至るまで「ビッグ・ブラザー」や「ニュースピーク」などの用語は社会評論や政治議論で頻繁に引用されています。

特に、全体主義への警鐘としての意義が大きく、冷戦期には共産主義体制の批判としても注目されました。

現在も世界中で読み継がれ、英文学の古典として確固たる地位を築いています。

『1984』はこんな人におすすめ

『1984』は、単なるフィクションにとどまらず、多くのテーマを内包した奥深い作品です。

そのため、読者の関心や価値観によって、さまざまな視点から楽しむことができます。

ここでは、本作を特におすすめしたい読者層について詳しく解説していきます。

ディストピア作品が好きな人|管理社会や監視体制に興味がある読者にぴったり

『1984』は、全体主義国家が徹底的に個人を支配する世界を描いた代表的なディストピア小説です。

ディストピアとは、抑圧的な政治体制や極端な管理社会のもとで、人々が自由を奪われた暗黒社会を描く作品群のことを指します。

本作では、ビッグ・ブラザーによる監視社会や、言葉を制限する「ニュースピーク」といった要素が登場し、のちの多くのSF・ディストピア作品に影響を与えました。

『華氏451度』(レイ・ブラッドベリ)や『すばらしい新世界』(オルダス・ハクスリー)が好きな人には特におすすめです。

- 華氏451度

- すばらしい新世界

社会問題に関心がある人|情報統制や全体主義の怖さを深く考えたい人向け

本作には、情報操作、歴史改竄、思想統制といった現代にも通じるテーマがふんだんに盛り込まれています。

監視カメラの普及や、SNS上での言論統制など、私たちの社会と重ね合わせながら読むことで、より深い考察ができるでしょう。

現実世界のニュースや政治に敏感な人には刺さる内容です。

哲学的なテーマを好む人|個人の自由や真実とは何かを問いかける

『1984』は単なる物語ではなく、「自由とは何か?」「真実とは誰が決めるのか?」といった根源的な問いを投げかける作品でもあります。

国家に従順であることが幸福なのか、それとも個人の思考を貫くべきなのかといった問題が随所で描かれ、読者に深い思索を促します。

政治や歴史が好きな人|実際の全体主義国家や冷戦時代の背景と関連付けて楽しめる

本作の背景には、ナチズムやスターリニズムといった全体主義体制が色濃く反映されています。

ジョージ・オーウェル自身も政治に強い関心を持ち、ソビエト連邦の抑圧的な体制を批判的に描写しています。

現実の歴史と照らし合わせながら読むことで、より一層理解が深まるでしょう。

重厚な文学作品を求める人|読み応えのある文章や象徴的な表現を味わいたい

『1984』は、シンプルなストーリーながら、象徴的な表現や心理描写が巧みに織り込まれた文学作品です。

決して軽い読み物ではありませんが、じっくりと読解しながら作品の意図を考える楽しさがあります。

純文学や思想書を好む読者にもおすすめできる一冊です。

\30日間無料体験!/

あらすじと作品背景|『1984』の世界観を知る

『1984』の舞台は、政府による徹底的な監視と情報統制が行われる全体主義国家「オセアニア」です。

主人公のウィンストンは、体制に疑問を抱きながらも抑圧された日々を送っていますが、やがて自由を求める行動を起こします。

しかし、その試みは国家の厳しい支配のもとで思わぬ結末を迎えることに――

本作は、単なる近未来小説ではなく、政治的な寓話としても高く評価されています。

ここでは、物語の流れを詳しく紹介しつつ、その背景や現代社会との関連性についても掘り下げていきます。

ネタバレあり|『1984』のあらすじを結末まで紹介

『1984』の舞台は、核戦争を経て3つの超大国が覇権を争う世界。

主人公のウィンストン・スミスが住まうのは、絶対的な独裁体制を敷く全体主義国家「オセアニア」です。

国民は「党」によって厳しく管理され、「ビッグ・ブラザー」と呼ばれる指導者のもと常に監視されていました。

第1部:抑圧された社会とウィンストンの疑念

主人公のウィンストン・スミスは、党の真実省で働く下級党員です。

彼の仕事は、党の指示に従って歴史を改竄し、過去の出来事を党のプロパガンダに沿う形で書き換えることでした。

しかし、彼はこの社会に疑念を抱いており、密かに日記を書きながら自由な思考を持とうと試みます。

そんな中、同じく党に従属する若い女性ジュリアと恋に落ち、ふたりは体制に対する反抗心を胸に密会を繰り返しました。

第2部:反逆と秘密の接触

ウィンストンとジュリアは、党に反抗する秘密組織「ブラザー連合」の一員だと名乗るオブライエンと接触。

ウィンストンはオブライエンを信じ、体制に対する抵抗活動に加わる決意を固めます。

しかし、これは罠でした。

ウィンストンとジュリアは密告され、思想警察によって逮捕されてしまいます。

第3部:拷問と思想改造

ウィンストンは「愛情省」に連行され、党の権力を体現するオブライエンによって激しい拷問を受けます。

彼は党に対する反抗心を完全に打ち砕かれ、最終的に「2+2=5」という党の虚偽を受け入れるまで思想を矯正されました。

さらに、党は彼の最大の恐怖を利用し、ジュリアを裏切るように仕向けます。

拷問を経た彼は、かつて愛したジュリアに対する感情を失い、完全に党の支配下に置かれることとなりました。

結末:ビッグ・ブラザーへの愛

釈放されたウィンストンは、もはや党への反抗心を完全に失っていました。

彼はカフェでニュースを聞きながら、ついにビッグ・ブラザーを心から愛するようになったと自覚します。

こうして、彼の精神は完全に支配され、自由を求めていたかつての彼は消え去るのでした。

この衝撃的なラストは、個人の思考すら支配する全体主義の恐怖を強烈に描き出しており、読後に強い余韻を残します。

作品背景と現代社会とのつながり

『1984』は、ジョージ・オーウェルが全体主義の脅威を強く意識しながら執筆した小説です。

本作の背景には、20世紀の歴史的な出来事や政治体制が深く関わっており、その要素は現代社会にも通じるものがあります。

ここでは、当時の状況と現代の社会問題を比較しながら、『1984』が私たちに問いかけるテーマについて考えていきます。

『1984』執筆当時の背景

ジョージ・オーウェルが『1984』を執筆したのは1948年(出版は1949年)で、第二次世界大戦が終結した直後の時代でした。

この時期、世界はアメリカとソ連の二大勢力が対立する冷戦へと突入し、ソビエト連邦のスターリン体制や全体主義の脅威が現実のものとなっていたのです。

オーウェルは、ソ連の厳しい言論統制やプロパガンダ政策を目の当たりにし、それらを風刺する形で本作を執筆しました。

また、ナチス・ドイツやファシスト国家の監視社会、戦時中の英国における情報操作も本作に大きな影響を与えています。

情報統制とプロパガンダの危険性

『1984』の特徴的な要素のひとつが、徹底した情報操作です。

政府は過去の記録を書き換え、歴史を都合よく改竄することで、常に自らの正当性を保とうとします。

さらに、ニュースピーク(言語の改変)によって思考そのものを制限し、異なる価値観を持つことすら許さない社会が描かれています。

こうした要素は、現代社会においても見られるプロパガンダやフェイクニュースの問題と深く関わっています。

米国トランプ政権との類似点

『1984』の描写と近年の出来事を比較する際、特に注目されるのがドナルド・トランプ政権(2017-2021/2025-)の情報操作やプロパガンダ手法です。

トランプ政権は、自らに不都合な事実を「フェイクニュース」と呼び、大手メディアを敵視する姿勢を強調しました。

また、顧問のケリーアン・コンウェイ氏が「オルタナティブ・ファクト(代替的事実)」という言葉を用いて、事実とは異なる情報を正当化しようとしたことは、『1984』の「二重思考(ダブルシンク)」の概念と通じるものがあります。

さらに、政府関係者による虚偽の主張が繰り返され、現実の出来事を恣意的に捻じ曲げる手法は、作中で描かれる歴史改竄と共通するものがあります。

監視社会とデジタル技術の進化

『1984』では、市民が「テレスクリーン」によって常に監視されている様子が描かれています。

現代では、政府や企業が個人のデータを収集し、監視技術が高度化していることから、このテーマはますます現実味を帯びています。

特に、中国の「社会信用システム」や、監視カメラとAIによる市民の行動監視は、『1984』の世界観と強く重なります。

また、SNSを利用した世論操作やデータ収集の問題も、個人の自由を脅かす要因となっています。

『1984』が現代に問いかけるもの

『1984』は過去の全体主義だけでなく、現代社会の構造にも警鐘を鳴らす作品です。

政府やメディアの情報操作、監視技術の発展、SNS上での世論操作など、自由と個人の尊厳を脅かす要素は今も存在します。

本作を読むことで、私たちは情報を批判的に受け止める姿勢や、個人の自由を守る意識の重要性を再認識できるのではないでしょうか。

\30日間無料体験!/

『1984』感想|ウィンストンに感情移入できる?

『1984』の主人公ウィンストン・スミスは、全体主義に抑圧されながらも自由を求めて必死に抗おうとする人物です。

しかし、その行動や心理描写に共感できるかどうかは、読者によって大きく異なります。

彼の葛藤や反抗心には共感できる部分もありますが、その行動や価値観に対しては意見が分かれることも多いでしょう。

特に、ウィンストンの女性観に違和感を覚える読者もいるかもしれません。

私のことだよ。

ここでは、ウィンストンというキャラクターがどのように評価されているのか、そして私自身の率直な感想について掘り下げていきます。

世間の評価|ウィンストンは悲劇の主人公?

彼の行動や結末については、一般的に「悲劇の主人公」として同情を集めています。

しかしその一方で、少数ながらも「思慮が浅い」「短絡的」だと指摘されることも。

ここでは、ウィンストンというキャラクターに対する世間の評価をいくつかの視点から考察していきます。

ウィンストンを「悲劇の主人公」と見るか、「愚かな大衆の象徴」と見るかは、『1984』の読後の印象を大きく左右するポイントのひとつと言えるでしょう。

抵抗者としてのウィンストン|共感を呼ぶ悲劇の主人公

ウィンストンは、全体主義に支配された社会の中で「自由とは何か」を問い続けます。

ビッグ・ブラザーの監視下にありながら、過去の真実を求め、ジュリアとの恋愛を通じて個人の自由を取り戻そうとする姿は、多くの読者にとって共感できるポイントです。

彼の試みは最終的に失敗しますが、自由を求める意志そのものが価値のあるものであり、悲劇の主人公としての魅力を持っていると言えるでしょう。

権力の恐ろしさを体現する存在

ウィンストン・スミスというキャラクターが持つ最大の意義は、個人が全体主義の前でどれほど無力であるかを示す点にあります。

彼は単なる敗北者ではなく、権力の恐怖がいかにして人間の精神を破壊し、最終的に支配するかを象徴する存在です。

最後に「彼はビッグ・ブラザーを愛していた」とあるように、彼の変貌そのものが『1984』のメッセージを強く印象づけています。

思慮の浅さと軽率さから破滅に追い込まれた哀れな男

角川文庫版の訳者のあとがきでは、ウィンストンの短慮軽率さについて言及されています。

訳者の田内志文氏いわく、ウィンストンが写真を発見し、党が隠蔽する「真実」を悟ったのは「確証バイアス」であり、彼の情報リテラシーの低さと思慮の浅さが表現されているとのこと。

確証バイアスとは、自分の先入観や願望や肯定する情報ばかりを集め、否定的な情報を認識しないことです。

本文の「最高の本とはすでに知っていることを物語ってくれる本なのだ、と彼は確信した※」という一文は、ウィンストンが確証バイアスに陥っていることを体現しています。

※引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 田内 志文『1984(角川文庫)』Kindle版(KADOKAWA 2021年3月 位置:3838)

自分にとって都合の良い情報ばかりを鵜呑みにし続けた結果、ウィンストンを待っていたのは破滅です。

私の正直な感想|ウィンストンの人物造形が無理だった

率直に申し上げると、私は主人公のウィンストン・スミスにまったく感情移入できませんでした。

元々物語の登場人物に共感することはほとんどないのですが、『1984』に関しては感情移入すら困難で、完全に冷めた目で読んでいました。

私の中での「感情移入」「共感」の定義

- 感情移入:物語の展開や登場人物の言動に対して、当事者であるかのように喜怒哀楽を発露すること

- 共感:登場人物の感情や境遇、言動に対して、自分のそれを重ね合わせて親近感を抱くこと

- 自己投影:意図的、あるいは無意識に作者が自身の境遇や思想を登場人物の造形に反映させること※

※読者が物語の登場人物に対して行う「自己投影」については分からん。憧憬からくる模倣とは違うん?

ウィンストンの女性観に対する違和感

ウィンストンに感情移入できなかった最大の理由は、彼の人物造形や女性観にあります。

ウィンストンは、肉体的にも優れた権力者であるオブライエンに対しては「この人は自分と同じに違いない!」と思慕やシンパシーを抱く一方で、若い女性に対しては蔑視と嫌悪を向けています。

彼が若い女性を嫌悪している理由は、彼女の身体が自分に対して開かれていないから。

ウィンストンは、最初にひと目見た瞬間から、娘が嫌いだった。理由は分かっている。ホッケー場や冷水浴や共同ハイキングが好きで何ごとにつけても潔癖そうな雰囲気をまとっているからである。彼はほぼすべての女性が嫌いだったが、特に若くて愛らしい女は嫌いであった。誰よりも偏屈な党の信奉者となり、スローガンを鵜吞みにし、スパイ気取りで非正統派を嗅ぎ分けるのは、いつも決まって女、それも若い女たちなのである。

引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 田内 志文『1984(角川文庫)』Kindle版(KADOKAWA 2021年3月 位置:190)

そのうえウィンストンは、自分がなぜ彼女に憎悪を抱いているのか以前よりはっきりと分かっていた。彼女が若く愛らしいのに性を放棄しているから憎いのだ。彼女と寝たいのに絶対に叶わないから憎いのだ。腕を回せと自分を誘っているかのような魅力的でしなやかな腰に、純潔の挑戦的象徴である醜悪な真紅のサッシュが巻かれているだけだから憎いのだ。

引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 田内 志文『1984(角川文庫)』Kindle版(KADOKAWA 2021年3月 位置:299)

しかし、その憎い女――ジュリアからのラブレターを読むや否や、態度を一変。

これまでの憎悪と蔑視をポイ捨てして必死に彼女への接触を試みます。

いやお前5日前にジュリアのこと殺そうとしてたよね。なお、殺すのをやめた理由は「若い子の体力には敵わないしお腹痛いし疲れたので早く家に帰りたい」である。

さらにジュリアと恋人同士になった後は、彼女を「我がものとする権利があると思う存在※1」と認識し、胸裏に所有者意識を芽生えさせます。

※1 引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 田内 志文『1984(角川文庫)』Kindle版(KADOKAWA 2021年3月 位置:2688)

ウィンストンの人物像が現代の「拗らせ男性」と重なる

このようなウィンストンの女性観や恋愛観は、現代のインターネット上で見られる「女性への憎悪と執着が共存している男性」と重なる部分があります。

これが思春期~20代前半の若者でしたら「若さゆえの自意識と劣等感によるもの」と生暖かく見守れます。

ですが、ウィンストン・スミスは39歳のアラフォーなんだ……。

主人公が「インターネットでよく見る歪んだ女性観を持つ中年男性」であることが大きなノイズとなって、物語への没入感が大きく損なわれてしまいました。

まあ、『1984』のような社会だと、個人に成熟を求めないんだろうけど。むしろ成熟させない。

もし若いキャラクターなら受け入れられた?

私の好きな物語の型に、

「抑圧された日常を送る思春期の少年が、少女と出会ったことで非日常の世界に足を踏み入れるが、最後は精神的に打ちのめされて日常に戻る」

というものがあります(大槻ケンヂ著『新興宗教オモイデ教』など)。

物語の構成だけを抜き出せば、『1984』もこの型に当てはまります。

ウィンストンとジュリアが10代の少年少女だったなら、違和感を覚えず物語に没頭できたのかもしれません。

ですが、その一方で『1984』のラストが読者に与える「救いようのなさ」は、主人公がアラフォーおじさんだからこそだとも感じます。

個人的には共感も感情移入もできませんでしたが、『1984』は中年男性が主人公だからこそ意味がある物語なのではないでしょうか。

\30日間無料体験!/

登場人物とその役割を考察

ウィンストンを取り巻く登場人物は、単なる物語の進行役ではなく、それぞれ象徴的な意味を持っています。

オブライエンは権力と暴力を体現する存在であり、ウィンストンにとって憧れと恐怖の対象でした。

一方でジュリアは、彼の欲望を刺激しながらも、その関係性には不自然な点が多く見られます。

この項目では『1984』の重要人物ふたりについて考察していきます。

ぶっちゃけ与太話ですので、話半分で読み流していただけると幸いです。

オブライエンの正体はゲイのサディストである

「ゲイのサディスト」とは、「自身が生み出した特定の男性キャラに歪んだ愛情を注ぐ男性作家」を指すインターネットスラングです。

オブライエンは、主人公ウィンストンを巧みに操り、最終的には彼を裏切る党の高官として描かれています。

この項目では「オブライエンはゲイのサディスト」であることについて解説します。

スカム禅問答と「ゲイのサディスト」

「ゲイのサディスト」の元ネタは、小説『ニンジャスレイヤー』のスカム禅問答。

「ブッダがある男をジゴクから助け出すため、切れやすい蜘蛛の糸を垂らした。ナンデ?」「ゲイのサディストだから」という受け答えが描かれています。

この寓話のモデルであろう芥川龍之介の『蜘蛛の糸』では、地獄に落ちた犍陀多が、極楽のお釈迦様が垂らした蜘蛛の糸を登って救済されようとします。

しかし、蜘蛛の糸は非常に脆く、犍陀多が他者を蹴落とそうとした結果、糸が切れて再び地獄に落ちてしまいました。

ブッダの行為は一見慈悲深いものに見えますが、その結果として男はさらに深い絶望に陥ります。

この残酷さが「ゲイのサディスト」という表現で皮肉られているのです。

オブライエンとウィンストンの関係

同様に、オブライエンはウィンストンに対して一見友好的に接近し、彼の反体制的な思想を共有するかのように振る舞います。

しかし、最終的にはウィンストンを裏切り、「治療」と称して徹底的な拷問と洗脳を行い、彼の精神を破壊して完全に支配します。

これは、スカム禅問答における「ゲイのサディスト」としてのブッダの行為と類似しています。

つまり、表面的には慈悲や救済を装いながら、実際には相手をさらに深い苦痛や絶望に陥れる行為です。

「集団的唯我論」と大乗仏教

さらに、オブライエンが語る「集団的唯我論」は、大乗仏教の唯識と類似しています。

唯我論と唯識は、いずれも現実の捉え方に関する哲学的立場ですが、その内容には明確な違いがあります。

| 名称 | ジャンル | 概要 |

|---|---|---|

| 唯我論 | 西洋哲学 | 自己の意識だけが唯一の実在。他者や外界の存在は自己の意識の中の現象に過ぎない |

| 唯識 | 仏教哲学 | 自己の意識だけを実在とするのではなく、共通の心の働きによって現象が生じる |

つまり、唯我論は主観的な視点に立ち、自己以外の存在を否定するのに対し、唯識思想は心の働きを重視しつつも、他者や外界の存在を否定しません。

オブライエンが語る「集団的唯我論」は、党が現実を定義し操作できると主張し、客観的な現実の存在を否定する点で、唯我論的な側面を持ちます。

しかし、その操作が集団によって行われるという点で、唯識思想と類似しています。

以上の考察から、オブライエンはスカム禅問答における「ゲイのサディスト」としてのブッダと類似した存在であることが証明されました(?)。

ジュリアがオブライエンの差し金であった可能性

『1984』におけるジュリアの行動を振り返ると、彼女が最初からオブライエンの監視下にあった、あるいは彼の指示を受けてウィンストンに接触した可能性が浮かび上がります。

作中で直接的に明言されることはありませんが、彼女の不自然な行動や状況の整いすぎた展開が、この疑念を生じさせます。

ジュリアの接近のタイミング

ジュリアは、ウィンストンが内心で「党への反逆」を考え始めたタイミングで突然現れ、彼に愛の告白をします。

ウィンストンは当初、彼女のことを「党のスパイかもしれない」と疑っていました。

ですが、ラブレターの一件で、なんの根拠もなくあっさりと彼女を信じてしまいます。

この流れは、まるでウィンストンの内面を完璧に把握している何者かによって、意図的に仕組まれたかのようです。

もしジュリアがオブライエンの命令で動いていたとすれば、彼女の役割はウィンストンを安心させ、党への反逆の意思を具体的な行動に移させることだったと考えられます。

ジュリアの政治的無関心

ジュリアは「党に反抗的な姿勢」を見せつつも、政治にはほとんど関心がなく、思想的な深みもありません。

彼女の「反逆」は、純粋な政治的信念ではなく、個人的な快楽を求めるものに過ぎません。

この点は、オブライエンの持つ反抗心とは対照的ですが、「ウィンストンを油断させるための役割」だと考えれば納得がいきます。

彼女の曖昧な立場は、ウィンストンに「自分と同じく党に不満を持つが、政治に深入りしない一般市民がいる」という幻想を与え、最終的にオブライエンの罠へと誘導する役割を果たしている可能性があります。

逮捕の際の不可解な沈黙

ウィンストンとジュリアは最終的に「裏切り者」として逮捕されますが、その際のジュリアの反応も不審です。

ウィンストンの視点では、彼女はあっけなく取り押さえられ、特に抵抗する素振りも見せません。

そして、彼女が再登場するのは物語の最終盤、ウィンストンが解放された後です。

この点からも、ジュリアは最初からオブライエン側の人間であり、ウィンストンを陥れるために配置されていたのではないかという疑問が生じます。

もし彼女がオブライエンの差し金であった場合、彼女の役割はウィンストンの「反逆の証拠」を引き出し、オブライエンの手元に届けることだったと考えられます。

ジュリアがオブライエンの差し金だったかどうかは、作中で明確にされていません。

正直なところ、党員同士の恋愛・性愛を禁じている党が、ハニートラップを用いるとは考えにくいです。

しかし、彼女の行動には不可解な点が多く、特に「タイミングの良さ」と「ウィンストンの警戒を解く役割」は、計画的なものだった可能性を示唆しています。

オブライエンがすべてを見通していたことを考えると、ジュリアもまた彼の駒として利用されていたのかもしれません。

もしそうだとすれば、ウィンストンが信じた「愛」は、最初から彼を破滅へと導く罠だったことになります。

\30日間無料体験!/

「1984」ラストシーンの解釈|ビッグ・ブラザーへの愛とは

『1984』は、主人公ウィンストン・スミスが全体主義体制に抵抗しようとしながらも、最後には完全に屈服するという衝撃的な結末を迎えました。

ウィンストンの敗北は、単なる個人の物語ではなく、自由と支配をめぐる普遍的なテーマを描いています。

「彼はビッグ・ブラザーを愛していた」という最後の一文が持つ恐ろしさを理解することで、『1984』をより深く味わうことができるでしょう。

精神の完全な支配と「思想犯罪」の終焉

ウィンストンは、最後の拷問によって自我を失い、ビッグ・ブラザーに対する抵抗心を完全に消し去られます。

彼はかつて権力に抗おうとしましたが、「2+2=5」と信じ込まされるほどに思考を破壊されました。

最終的に、「彼はビッグ・ブラザーを愛していた」とあるように、彼の意識そのものが支配され、自由意志のかけらすら残らない状態に至ったのです。

これは、思想を統制し、個人の反抗心を根絶する全体主義の恐ろしさを象徴しています。

自由の死と「二重思考」の完成

『1984』において、政府の洗脳技術のひとつに「二重思考」があります。

これは、矛盾するふたつの考えを同時に受け入れる能力であり、党の支配を維持するための重要なツールです。

ウィンストンが最後にビッグ・ブラザーを愛するという結論に達することは、彼自身がこの「二重思考」に完全に適応し、自由な思考を放棄したことを意味します。

この瞬間、彼はもはや反抗する個人ではなく、体制にとって都合の良い存在へと変貌したのです。

恐怖が生んだ「愛」の強制

作中でオブライエンは「権力とは苦痛と恥辱を与えることだ。権力とは、人の精神を八つ裂きにし、こちらの思うままの新たな姿に作り直すことだ※」と語ります。

ウィンストンは「101号室」で最大の恐怖であるネズミを使った拷問を受け、自分の恋人であるジュリアを裏切ることで精神的に崩壊します。

愛や忠誠は本来、自由意志によるものであるはずですが、ここでは拷問と恐怖によって強制されています。

「彼はビッグ・ブラザーを愛していた」という言葉は、本当の意味での愛ではなく、極限の恐怖の中で植え付けられた偽りの感情なのです。

※引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 田内志文『1984(角川文庫)』Kindle版(KADOKAWA 2021年3月 位置:5129)

現代社会への警鐘

『1984』のラストシーンが持つメッセージは、現代社会にも通じるものがあります。

情報操作や監視技術が進化する中で、人々の考え方が徐々に支配される危険性は決してフィクションの話ではありません。

SNSやメディアを通じた世論の誘導、個人情報の監視など、自由な思考が脅かされる場面は私たちの世界にも存在します。

『1984』の結末は、権力がどこまで個人を支配できるのか、そして私たち自身がそれにどう対抗すべきかを問う警告として読み取れます。

\30日間無料体験!/

ハヤカワ版と角川版のどちらがおすすめ?|翻訳の違いを比較

ジョージ・オーウェルの『1984』は、国内において複数の翻訳が存在します。

代表的なものとして挙げられるのは、以下の3冊です。

翻訳の違いは、単なる言葉遣いの差にとどまらず、読者の理解や受け取り方にも影響を与えます。

結論としては、角川書店の『1984』が一番読みやすいと感じました。日本語としての読みやすさ重視派なので。文章のリズムが体に合わないと自律神経乱れちゃうよね。

以下では、それぞれの翻訳の特徴や違いについて詳しく見ていきます。

『1984』|角川文庫

| 出版社 | KADOKAWA |

| 発売日 | 2021年3月24日 |

| 翻訳 | 田内志文 |

角川文庫版は、「二分間憎悪」を「二分間ヘイト」と訳すなど、もっとも現代的な翻訳です。

文体も簡素で、ほかの翻訳と比較して一文一文が短く読みやすい。

ただ、邦訳文特有の言い回しを排除しているがゆえに、意訳が多そうな気配も感じます。

四月のよく晴れた、寒い日だった。時計は十三時を告げていた。ウィンストン・スミスは嫌な風を防ごうと胸元に顎をうずめ、ヴィクトリー・マンションのガラス張りのドアから中に滑り込んだ。急いでドアを閉めはしたものの、渦を巻く砂埃が一緒に入ってきてしまうのは、どうしようもない。

引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 田内 志文『1984(角川文庫)』Kindle版(KADOKAWA 2021年3月 位置:20)

たとえば、上記には「急いでドアを閉めはしたものの」と書かれていますが、原文には「closed the door」とはありません。

『一九八四年』(新訳版)|ハヤカワepi文庫

| 出版社 | 早川書房 |

| 発売日 | 2009年7月18日 |

| 翻訳 | 高橋和久 |

早川書房の『一九八四年』は、角川文庫版、星海社版よりも漢語と体言止めが多く、硬質で重厚な翻訳です。

また、紙書籍版にはトマス・ピンチョンによる解説も収録されており、作品の深い理解を助ける内容となっています。

ただ、原文のニュアンスを保持するあまり、長文がまどろっこしく感じることも。

いったいどうして彼女を憎んでいるのか、その理由が前よりもはっきりしてきた。憎んでいるのは彼女が若くて美しく、それでいて女を感じさせないからであり、一緒にベッドを共にしたいのだが、絶対にそうすることはないからであり、柔らかくしなやかなウェストは腕をまわしてと男を誘っているように見えながら、そこには純潔を戦闘的に象徴する不快極まる深紅の飾り帯が巻かれているだけだからだった。

引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 高橋和久『一九八四年』Kindle版 サンプル(早川書房 2009年7月 位置:457)

原文の対応箇所もカンマで区切られた長文です。

原文を再現しているといえますが、読みづらいのが正直なところ。

『一九八四』|星海社

| 出版社 | 講談社※ |

| 発売日 | 2024年9月26日 |

| 翻訳 | 山形浩生 |

星海社版の『一九八四』が、記事執筆時点(2025年3月)でもっとも新しい翻訳です。

アニメ化もされた『少女終末旅行』のつくみず氏による挿絵が収録されているのも魅力。

訳者は、トマ・ピケティの『21世紀の資本』の翻訳にも携わった山形浩生氏です。

前述の2冊よりも柔らかい文体ですが、レトロな印象もあり、「ゴミクズ」「キチガイ」と、令和に見るとぎょっとする単語も出てきます。

ウィンストンは一目見て彼女が嫌いになった。理由はわかっていた。彼女が漂わせているホッケー場や水風呂やコミュニティハイキングや全般的な精神的おきれいさ加減の雰囲気のためだ。女はほとんどみんな嫌いだったし、若くてきれいな女は特に嫌いだった。党の最も頑迷な支持者、スローガンの鵜吞み屋、非正統行動の素人スパイや嗅ぎ出し屋を務めるのはいつだって女、特に若い女だった。

引用元:著 ジョージ・オーウェル/訳 山形浩生『一九八四』Kindle版 サンプル(早川書房 2024年9月 位置:169)

しかし、原著が書かれた年代や、作中の時代設定を考えるとこの文体があっているのかもしれません。

なお、山形浩生氏の翻訳は、プロジェクト杉田玄白で全文無料公開中です。

まとめ

『1984』は、単なるフィクションではなく、現代社会にも通じる警鐘を鳴らす作品です。

主人公のウィンストンに共感できない読者もいるかもしれませんが(私だけじゃありませんように!)、彼の行動や思考をたどることで、「監視社会の恐怖」や「人間の弱さ」がより鮮明に浮かび上がります。

たとえ共感できなくても、この物語が投げかける問いは重く、読み終えた後も心に残るはずです。

あなたはウィンストンに共感できましたか? それとも、彼の行動に違和感を覚えましたか? ぜひ、あなた自身の視点で『1984』を味わってみてください。

\30日間無料体験!/

コメント